التجلد

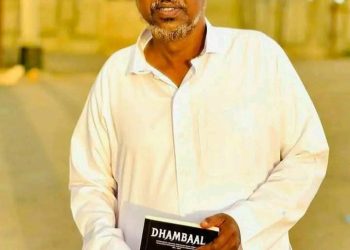

المؤلف: عبدالرحمن عبدالشكور

Abdirahman Abdishakur Warsame

يعتبر هذا الكتاب من السيرة الذاتية العملية وقد تحدث فيها الكاتب حياة الصبا في مدينة بولابردي التي أخذ فيها طفولته وصباه وأشار إلى أن العلاقات الاجتماعية في ذلك الوقت كانت تراحمية، وتحدث عن دور الوالدة في تربيتهم وتعليهم ولاسيما بعد وفاة الوالد في مرحلة مبكرة من حياته، واستطاع الكاتب أن يستعرض أحداث تلك المرحلة بطريقة مشوقة ومفصلة.

يتكون الكتاب من سبعة أبواب رئيسية وهي مدينة بولابردي والطفولة الأولى، ومرحلة الصحوة الإسلامية، والدخول في عالم السياسة، وانتخابات الشريف والظروف التي أحاطت، الصمود والعجب، والصراع بين الشريفين وقضايا أخرى، والموت بيد الله (محاولة اغتيال المؤلف)، والختام، ويقع الكتاب في ٣١٨ صفحة وهو من القطع المتوسط.

ما بعد الثانوية:

يتحدث الكاتب عن التحديات التي كان يواجهها الشاب الصومالي في نهاية الثمانينيات حيث كانت الخدمات الحكومية محصورة في العاصمة ومعاناة الانتقال من المدينة الصغيرة الهادئة إلى صخب العاصمة، وكانت الصدمة الأولى عدم حصول الجامعة لأسباب تتعلق بمحدودية المقاعد والفساد الإداري، واستمر معه تحدي العاصمة والبحث عن العمل ولكن الشاب الطموح لم يتمكن من تحقيق تطلعاته ولكنه سرعان ما تأقلم مع التيارات الفاعلة في العاصمة وتأثر في أفكار الحركة الإسلامية التي كانت مهيمنة على الساحة الفكرية بسبب الكبت الفكري الذي كان يمارسه النظام العسكري على الأفكار.

إلى الحركة الإسلامية:

لم يكن فكر الحركة الإسلامية جديدا على الكاتب حيث أن بعض إخوانه الكبار تأثروا به في مرحلة مبكرة من الثمانينات وكان بيتهم في بولابردي مأوى للدعوة، ولذلك لم يكن متخوفا مما كان يراه من نشاطات دعوية في مقديشو، وحيث كانت حركات المعارضة المسلحة للنظام تنشط بقوة في تلك الفترة وكان ارتفاع معدلات البطالة والاحباط العام لدى الشباب يحفزهم إما الهجرة إلى الخارج أو الإنتماذ إلى المعارضة المسلحة أو الحركات الإسلامية فاختار أن ينتمي حيث الفكر وحلم تغيير العالم.

إلى الحركة الإسلامية إذا، وفي تلك الفترة كانت الدعوة السلفية في أوج إنتشارها لذلك تأثر بها، وشارك في نشاطاتها مثل الدعوة في الشوارع، وكانت نوعا من الوعظ العام الذي كان يقوم به بعض الشباب في شوارع العاصمة، وكذلك بعض النشاطات الأخرى المتعلقة بنشر الفكر السلفي في بعض المساجد التي تديرها الطرق الصوفيه، وكان يسمى ذلك النوع من النشاط “فتح المساجد”، وفي تلك الأثناء التي كان الشاب المتحفز مشغولا بالدعوة أصبح عضوا رسميا في حركة الاتحاد الإسلامي التي كانت تمثل الدعوة السلفية الحركية في ذلك الوقت ثم استمر معهم كناشط حركي حتى انهارت الحكومة المركزية.

وبعد ذلك بدأت مرحلة المعسكرات بدءا من معسكر كسمايو وتحدث المؤلف عن المواجهات المسلحة التي دارت بين حركة الاتحاد وجنرال عيديد ثم ما أثار هذا الحدث من لغط وخلافات داخل الحركة نفسها وخاصة أبناء الحركة الذين بقوا في العاصمة، وبعد ذلك عاد إلى مدينته في إقليم هيران ثم تأثر بدعوة حركة الإصلاح التي كانت تحمل فكر الإخوان المسلمون، والتي كانت ترفض المواجهات المسلحة ثم استمر معهم حتى ذهب إلى الجامعة في عام ١٩٩٤.

مرحلة السودان:

تحدث الكاتب عن مرحلة الدراسة الجامعية في السودان والتحولات الفكرية التي طرأت في كيانه بسبب التيارات الفكرية المختلفة التي كانت تتعايش في السودان بجو من الحوار والنقد، وكان على الشاب القادم من الفرن الأفريقي المحب للمعرفة أن يلم تلك التوجهات بالقراءة والمتابعة، ثم ما لبث أن يدرك أن هناك توجهات غير السلفية والإخوان في داخل الصف الإسلامي فضلا عن التوجهات القومية والليبرالية وبعد ذلك كانت محطته الثالثة إلى ماليزيا.

مرحلة ماليزيا:

في المحطة الدراسية الثانية للكاتب وكانت مرحلة جديدة استفاد منها خبرة جديدة كون هذا البلد يختلف عن السودان والصومال من حيث التقدم العلمي والعمراني فضلا عن وجود تيار إسلامي واسع ومعتدل وكان هذا جزء مما سهل له الانفتاح على الأفكار الأخرى.

إلى المملكه المتحدة:

وبعد انتهاء دراسة الماجستير من ماليزيا استطاع الكاتب الانتقال إلى المملكة المتحدة والتي كانت مرحلة مهمة في حياته حيث تمكن من المشاركة في النشاطات الجالية الإسلامية بشكل أوسع حتى وصل إلى مدير أحد مراكز الإسلامية في لندن، وشارك أيضا في ندوات ونقاشات سياسية مما مكنه من عرض قناعته السياسية المتعلقة برؤيته الواضحة عن حاجة الصومال إلى النظام الفدرالي الذي كان يعتبره البعض صنيعة خارجية وتقسيما جديدا للصومال، واعتبر هذا الرأي نوعا من نظرية المؤامرة المنتشرة بين الشعب الصومالي بصورة لافتة ولاسيما في صفوف الحركات الإسلامية.

الدخول في عالم السياسة:

وكانت مرحلة لندن للكاتب فرصة لقراءة العالم بصورة معمقة حيث المكتبات والندوات العلمية والحورات المفتوحة فضلا عن وجود جالية صومالية كبيرة؛ وعليه ازدادت مشاركاته في اللقاءات التلفزيونية والندوات السياسية والتجمعات المناهضة للحرب ضد العراق، وغيرها من النشاطات وكان الحدث الأهم الذي غير مسار حياته عندما تم التدخل الإثيوبي في الصومال واحتلال الجيش الإثيوبي عاصمة البلاد، وفي ذلك الوقت تكثفت مشاركاته السياسية في العواصم الأوروبية وتم تتويج ذلك بمشاركته في تكتل المقاوم للإحتلال الإثيوبي الذي تم تشكيله في العاصمة الأرتريية أسمرا، وفي تلك المرحلة خاض معارك فكرية مع بعض الإسلاميين تتعلق بمفهوم الجهاد الذي كان محصورا عند البعض ما يسمى بجهاد الطلب عند الفقهاء، ولكنه كان يرى أن الجهاد في الإسلام هو نوع من الدفاع عن النفس، وهو ما يصطلح عليه بجهاد الدفع، ورغم أن هذا النقاش موجود بين العلماء والمفكرين في العالم الاسلامي إلا أن المؤلف واجه هجوما شرسا من قبل الدعاة المنضوين تحت تحالف وأصبح هدفا لسهام البعض.

ومن الأمور المهمة التي أشار إليها الكاتب في تلك المرحلة هي الخلافات الحادة التي ظهرت في التحالف ومشاركته في بعض المفاوضات فضلا عن اللقاءات السرية التي كان عقدها رئيس التحالف مع القوى الأخرى وقد أشار المؤلف إلى قلة الخبرة السياسية لقيادة التحالف وعدم وجود ثقة فيما بينهم في تلك الفترة فضلا عن الخلافات السياسية بين القوى الداعمة للتحالف ولاسيما بين جيبوتي وقطر، وكانت مرحلة حافلة بالأحداث والمواقف وقد استطاع المؤلف عرض ما كان يدور في غرفها المغلقة بصورة شيقة تجعلك تعيش في كواليسها، وهي مرحلة تاريخية مهمة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أكثر لما يكتنفها من غموض.

العلاقة مع فرماجو:

قد يعتقد البعض أن العلاقة المتوترة ما بين المؤلف والرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو كانت وليدة لحظة الهجوم الوحشي في منزل المؤلف وما تلا من أحداث، ولكن الكتاب يذهب بنا إلى عام ٢٠١٠ حين كان الرئيس شريف شيخ أحمد أراد أن يختار رئيس الوزراء الثاني لحكومته محمد عبدالله فرماجو، وكان المؤلف في ذلك الوقت نائبا في البرلمان الصومالي، ورغم أنه لم يكن يعرف فرماجو في ذلك الوقت إلا أنه تزعم كتلة برلمانية لرفض المصادقة على هذا الاختيار ولأسباب سياسية، ويبدو أن شرارة الخلاف انطلقت من ذلك الموقف واستمرت حتى الليلة الدموية ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، ومعرفة مثل هذه الأحداث تعطينا فهما عميقا عن تأثير الخلافات الشخصية على السياسة وتأثيراتها على الواقع.

الفرصة الضائعة:

يؤكد المؤلف أن الفترة الأولى للرئيس حسن شيخ محمود كانت هنا فرصة سانحة للتقاوض مع حركة الشباب التي تمثل العقبة الكأداء للاستقرار في الصومال حيث عرضت الحكومة البريطانية التي كان يرأسها ديفد كامرون بفتح حوار مع تلك الحركة بسبب خبرتهم للتفاوض مع الحركات الإرهابية، ومع أن الرئيس قبل أمر التفاوض نوعا ما في بداية الأمر وفوض لجنة سياسية للتحدث مع البريطانيين وكان المؤلف أحد أعضاءها إلا أن وزير الدولة لمكتب الرئيس فارح الشيخ عبدالقادر استبد بالأمر ورفض أن يشارك أعضاء اللجنة في الاجتماع المقرر مع البريطانيين حيث قرر أن يجتمع معهم لوحده، ولم يتمخض من الاجتماعه معهم شيء يذكر بسبب خوفه بأن يكون هذا التفاوض نوعا من جس النبض عليهم ومعرفة علاقتهم مع الحركة كونهم من خلفيات إسلامية، وهذا كان نابعا من قلة خبرته وتشبعه بنظرية المؤامرة، وعليه فإن هذا الوزير المتنفذ ضيع من البلاد فرصة كان من الممكن أن نتهي نفود الإرهاب أو تقليله على الأقل.

ومن الصعب أن نستعرض جميع النقاط المهمة التي جاءت في الكتاب بهذه العجالة؛ لأنه يتحدث عن مرحلة مهمة من تاريخ الصومال، ومن شخصية خاضت العديد من المعارك السياسية والفكرية، كما أنه كُتب بلغة جميلة وواضحة وكأن المؤلف يتحدث إليك مباشرة؛ لذلك لا مناص من قراءته حيث إن الكتاب ينقل لنا تجربة سياسية ثرية فضلا عن الجلد والصمود الذي أبداه المؤلف رغم التحديات والمعاناة والتي استطاع أن يتغلب عليها بهذا التجلد والصمود وكأني أراه يتمثل بقول الهدلي:

وتجلدي للشامتين أوريهم+ أني لريب الدهر لا أتصعضع

عبدالقادر ورسمه ✍️